TSUTAYA DISCASで、『風の馬』はレンタル配信中です。

| 月額料金 | 無料期間 | 見放題作品数 | ダウンロード | 同時再生可能端末数 | ポイント付与 |

|---|---|---|---|---|---|

| 【宅配レンタル】旧作:399円~、新作:630円~ | なし | - | 不可能 | 1 | - |

TSUTAYA DISCASトップページから「今すぐ無料レンタルする」を押します。

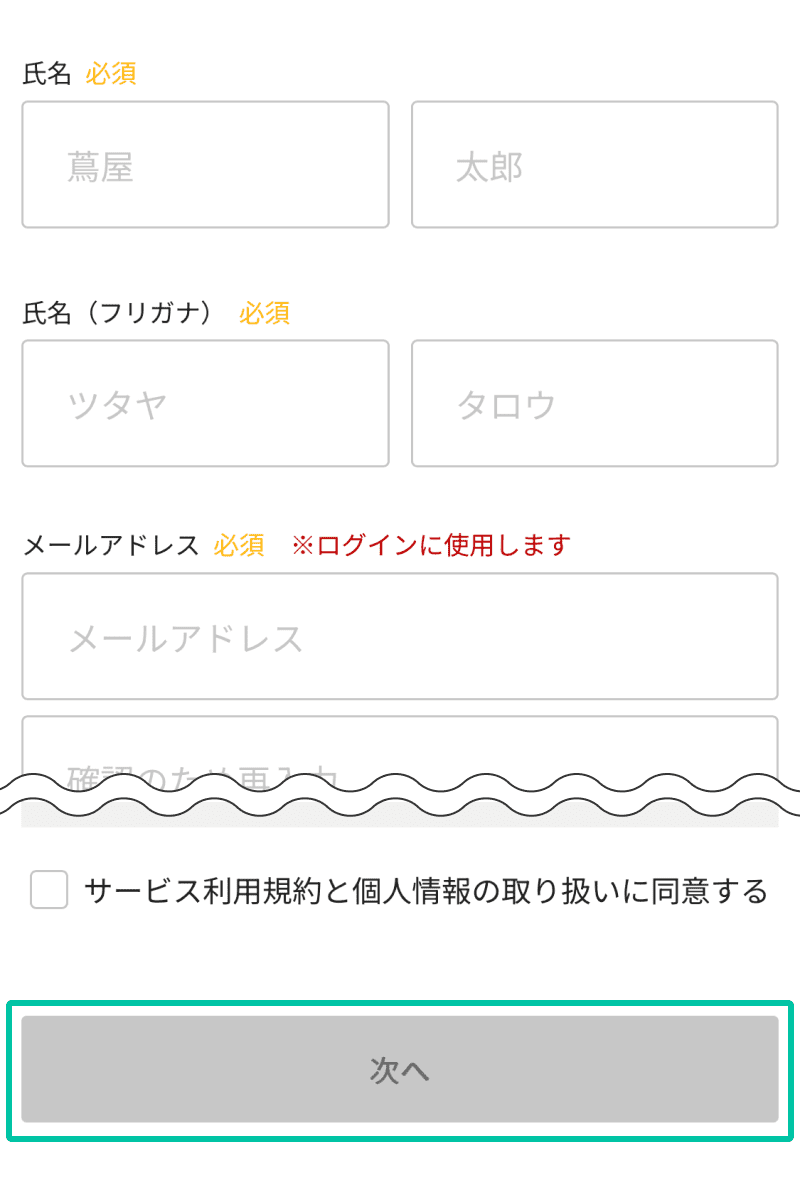

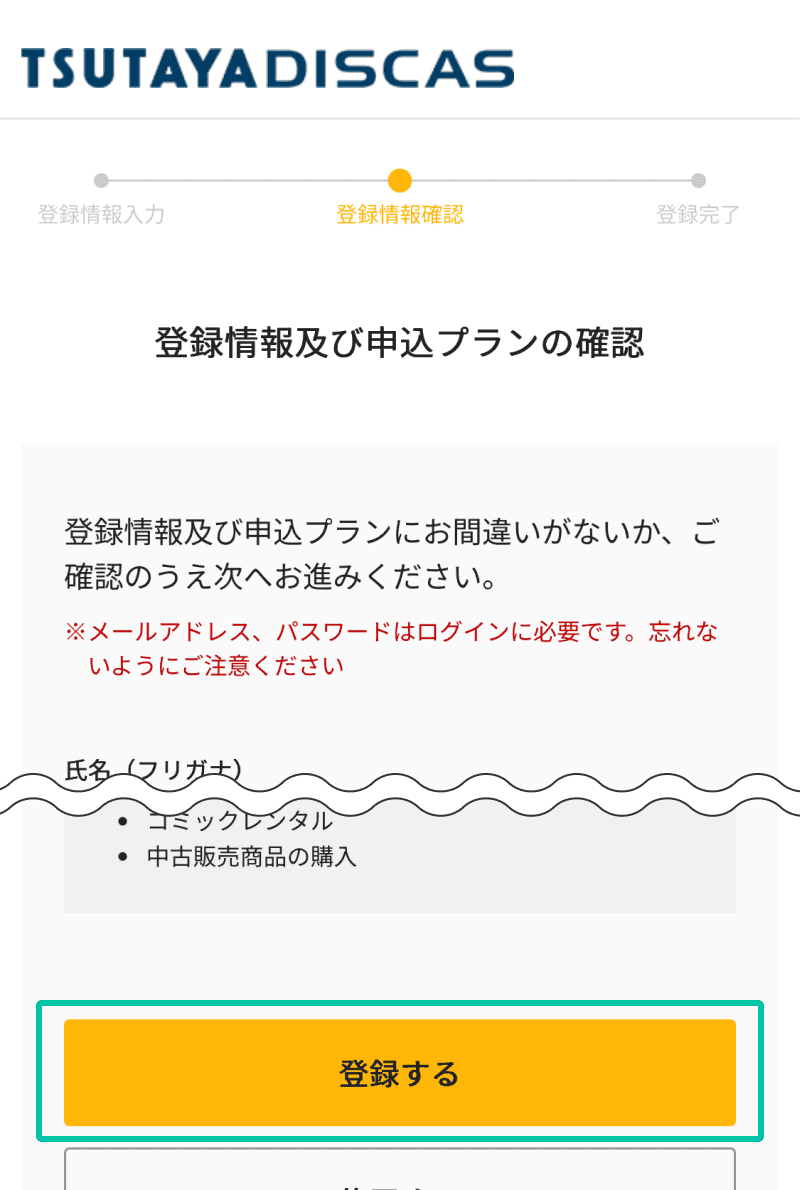

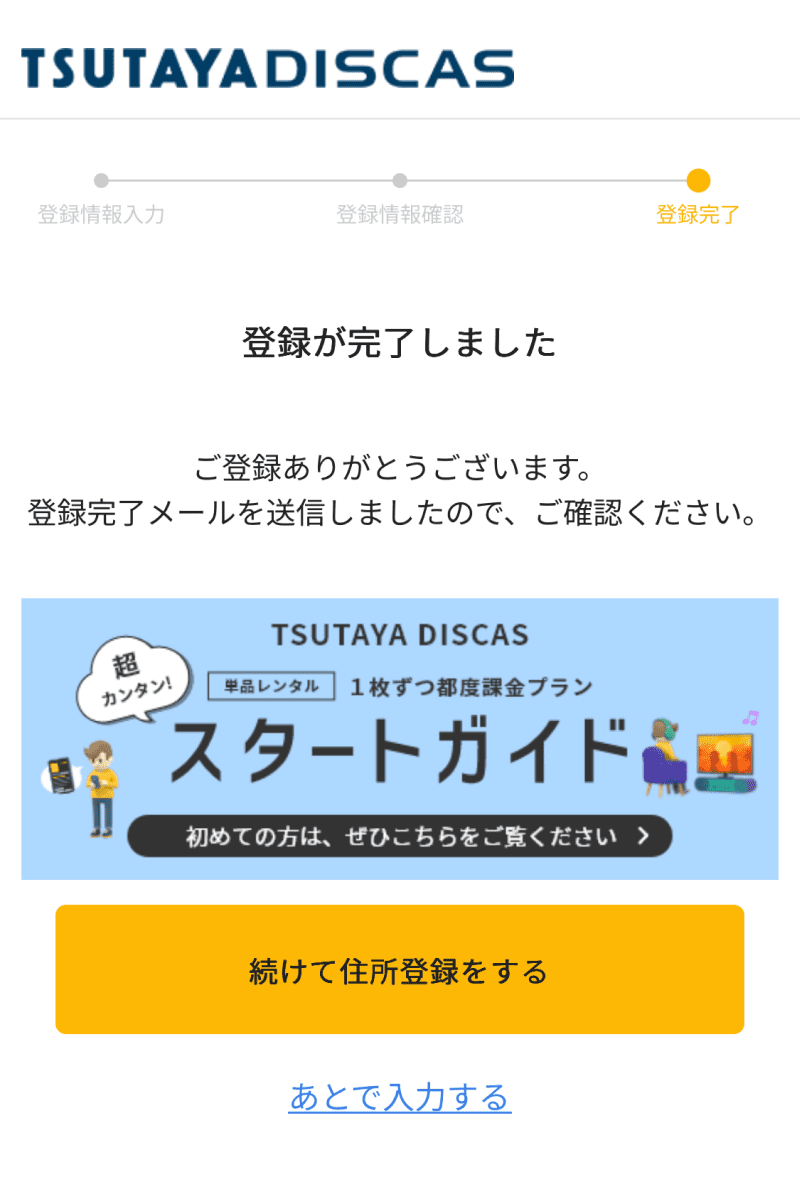

名前、メールアドレス、パスワード、生年月日、電話番号、決済方法を入力し、「サービス利用規約と個人情報の取り扱いに同意する」にチェックし「次へ」を押します。

登録内容を確認し、問題がなければ「登録する」をタップする。

これで無料会員登録は完了です。

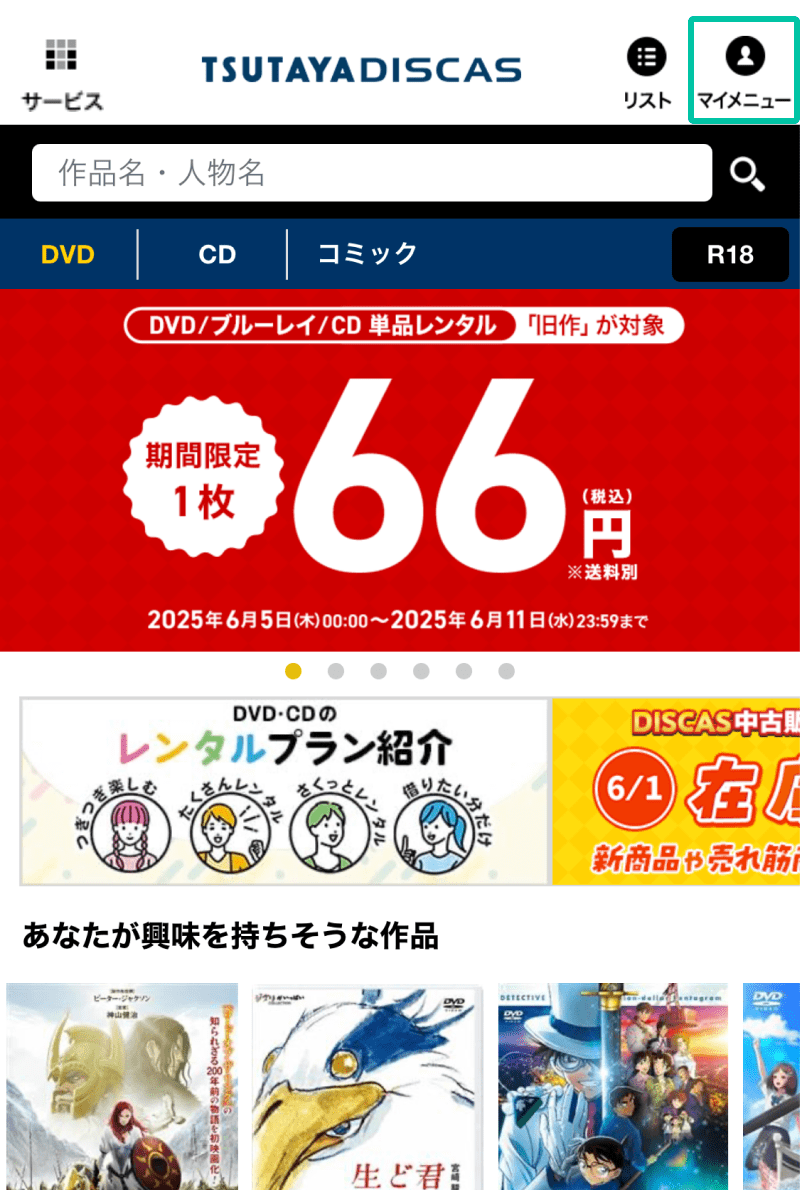

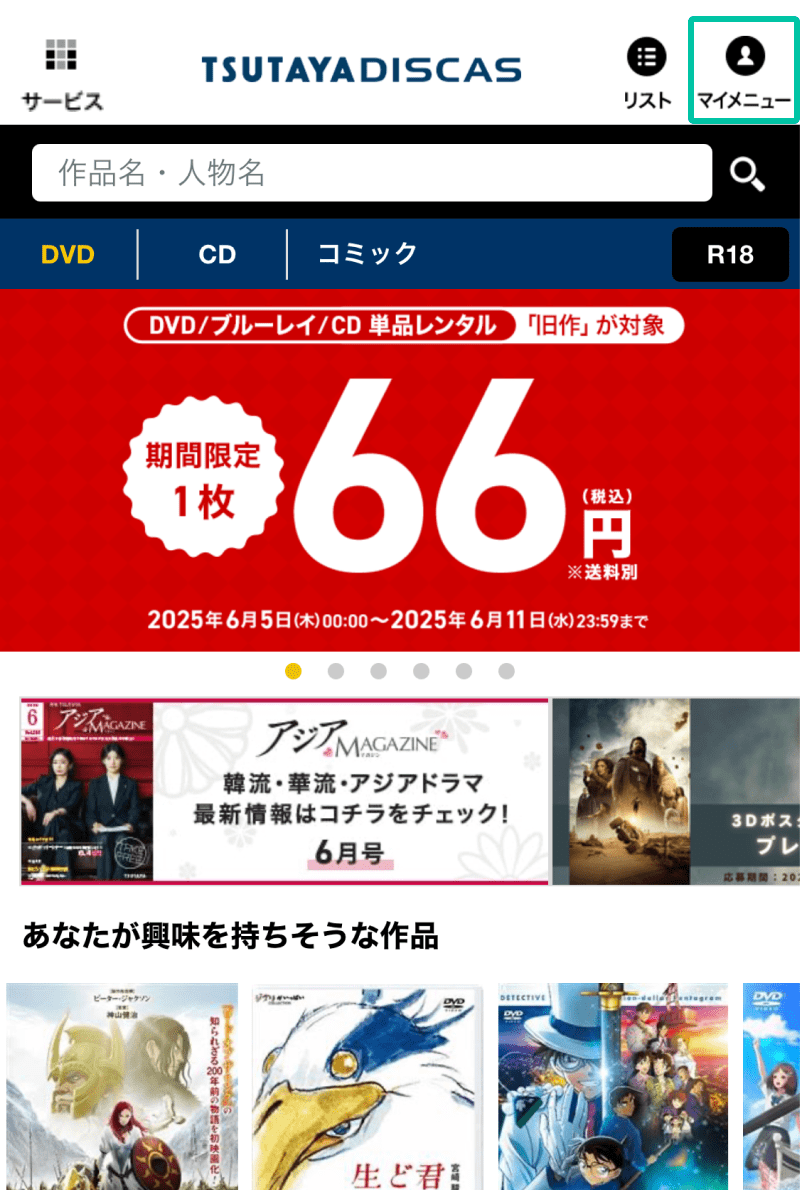

続いて有料プランの登録をする場合、TOPページ右上の「マイメニュー」を押しメニューを表示します。

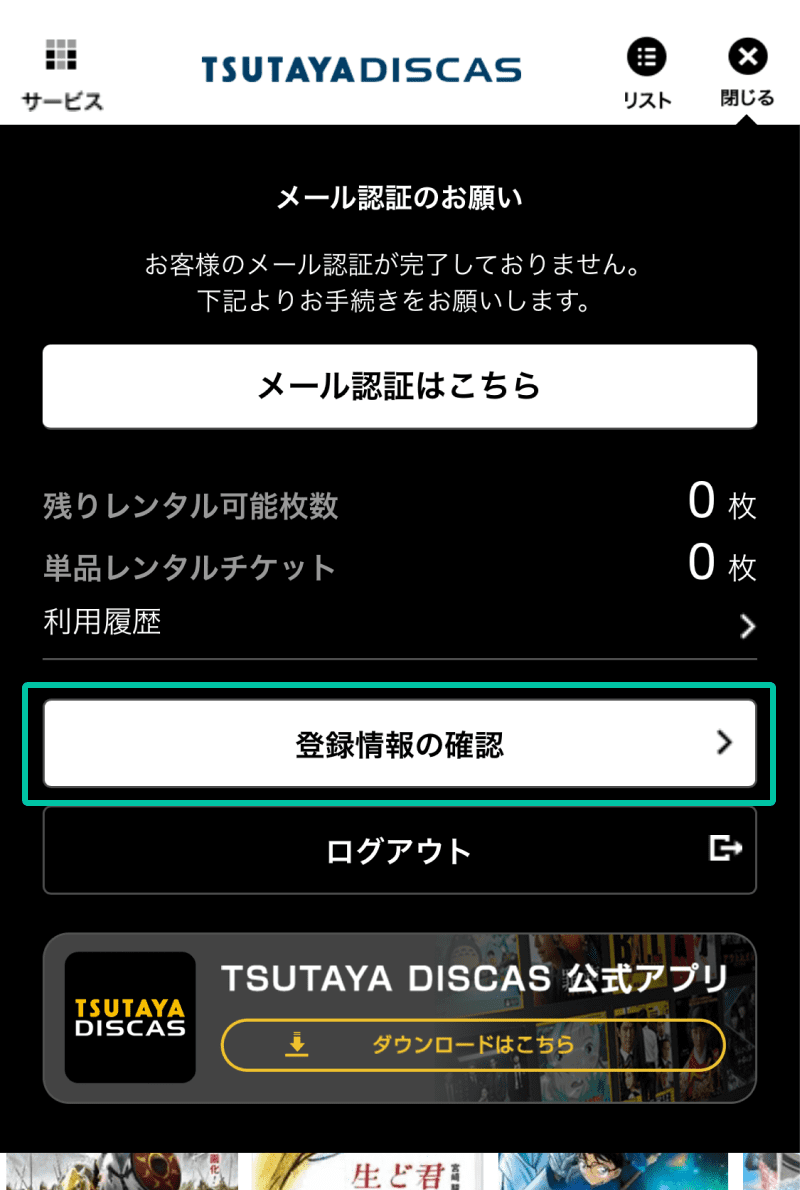

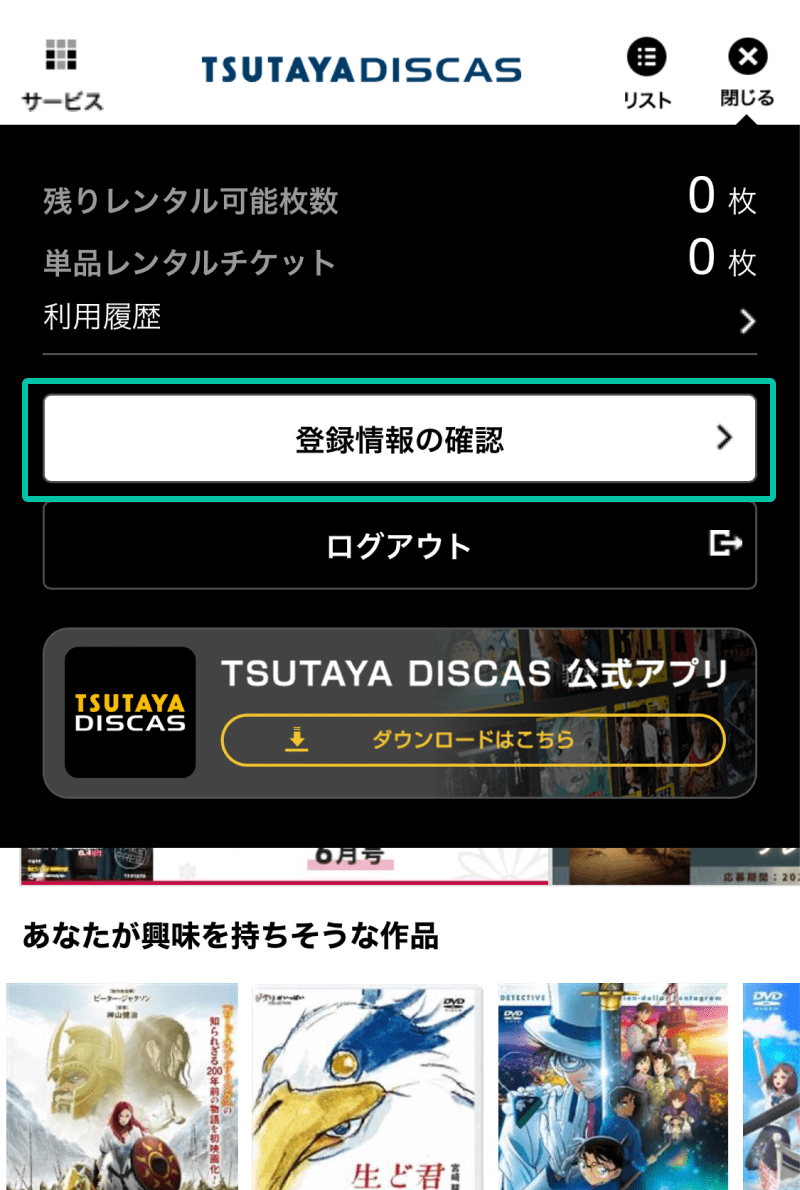

メニューから、「登録情報の確認」を押します。

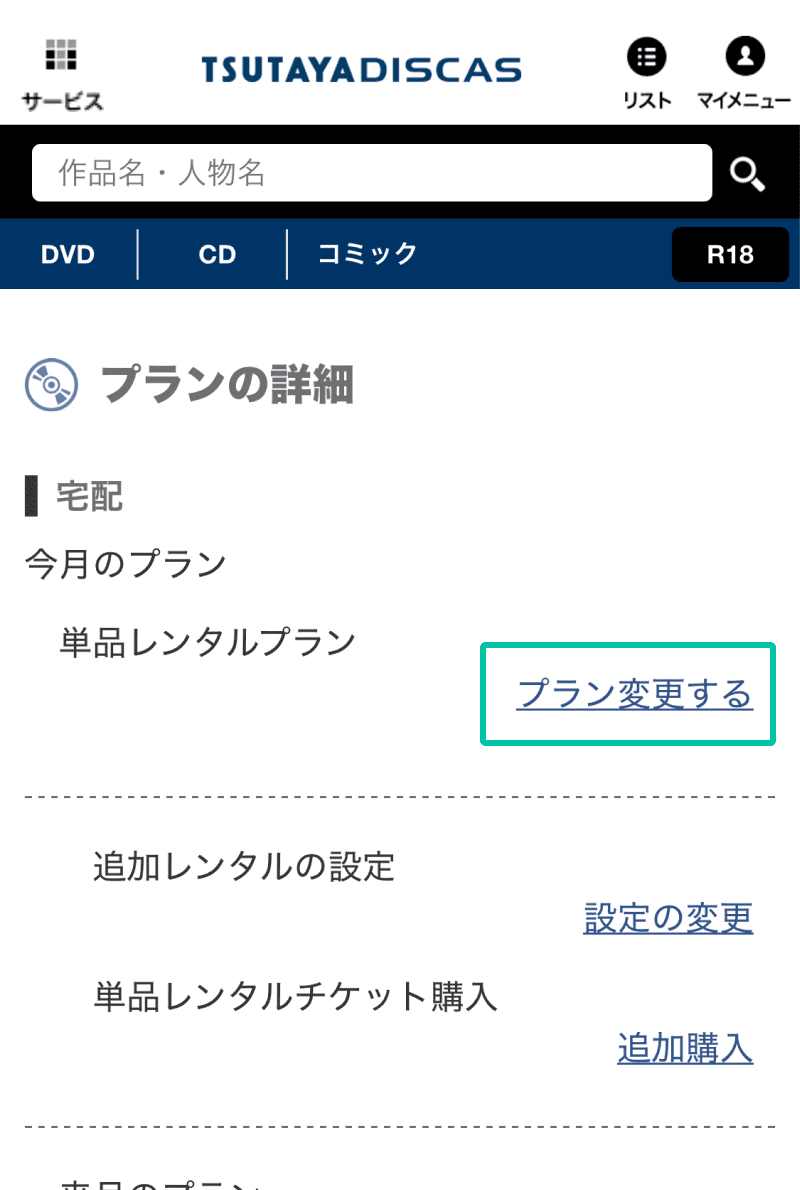

「プラン変更する」を押します。

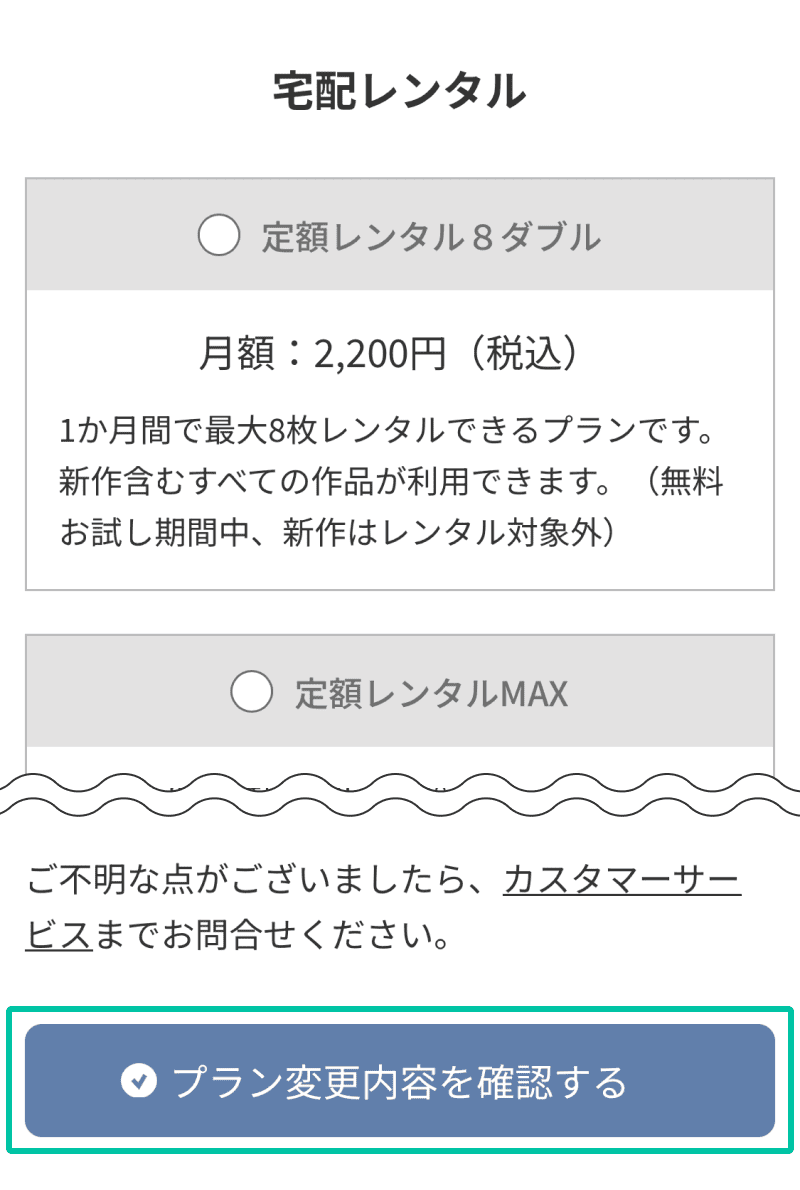

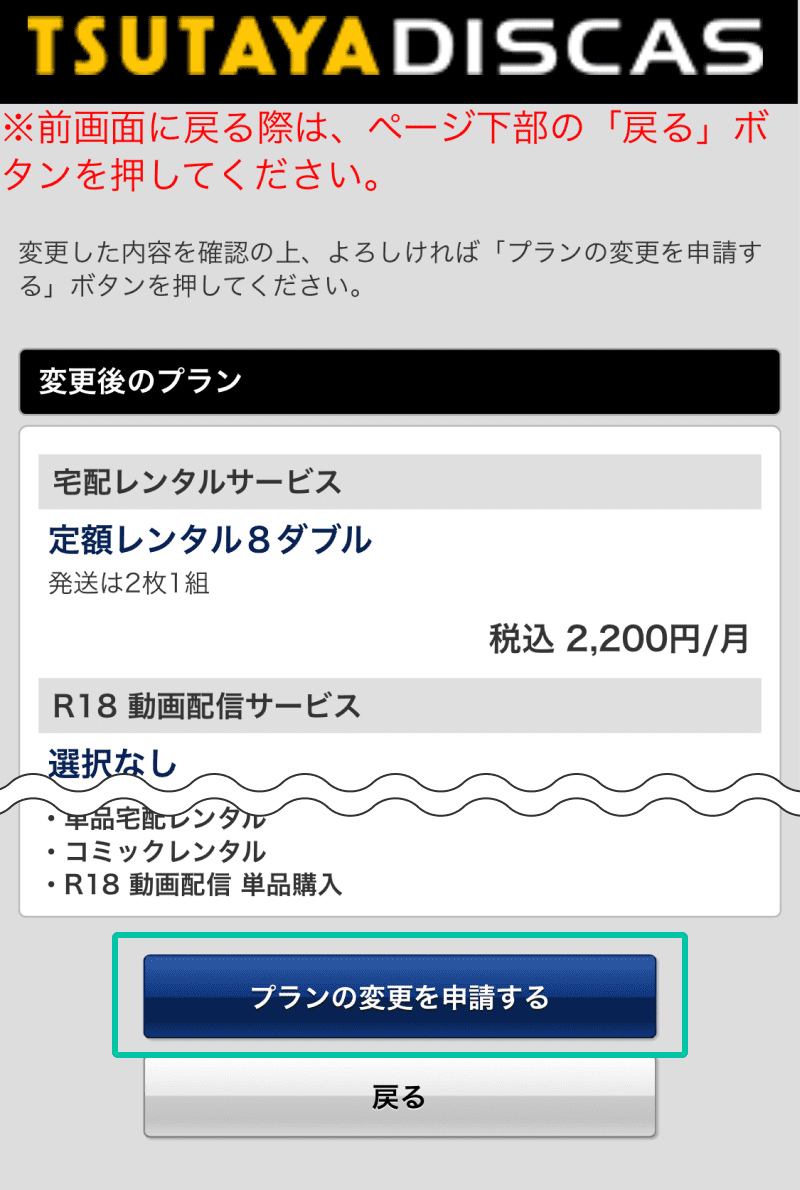

登録するプランを選択し、「プラン変更内容を確認する」を押します。

内容を確認し、「プランの変更を申請する」を押します。これで有料プランの登録完了です。

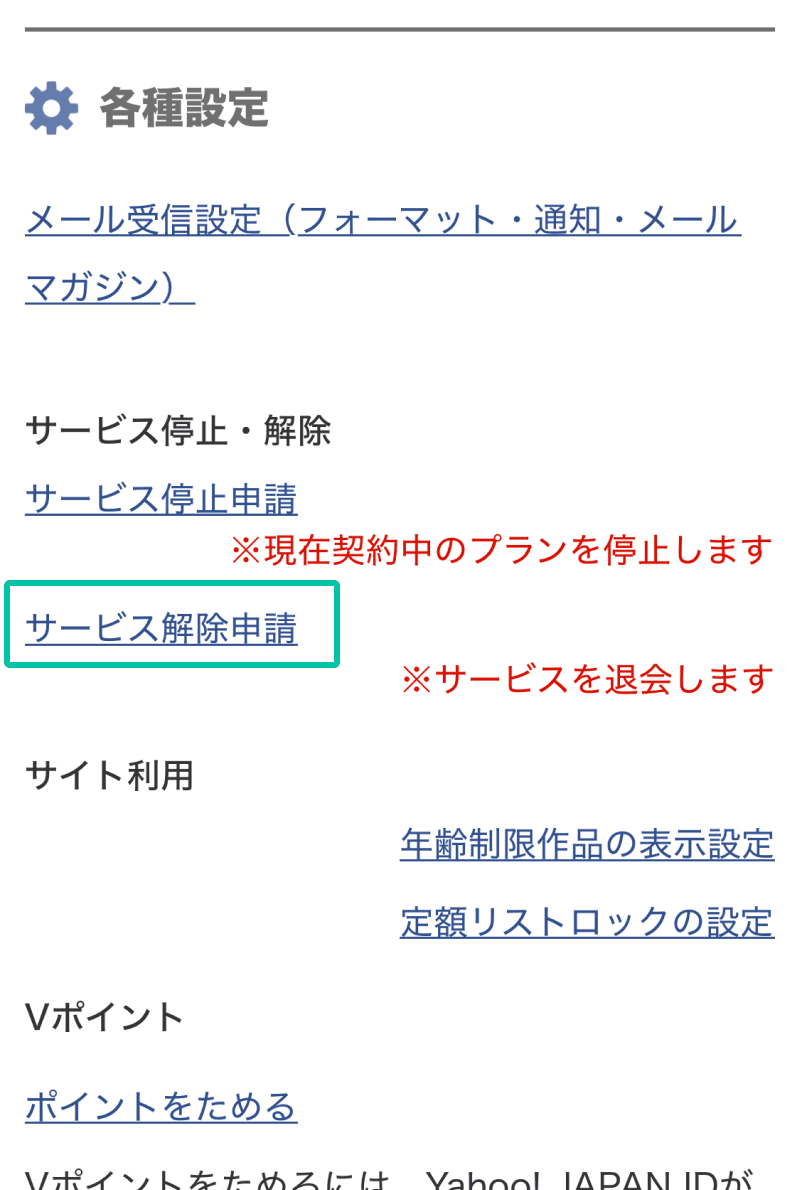

TOPページ右上の「マイメニュー」を押します。

メニューから「登録情報の確認」を押します。

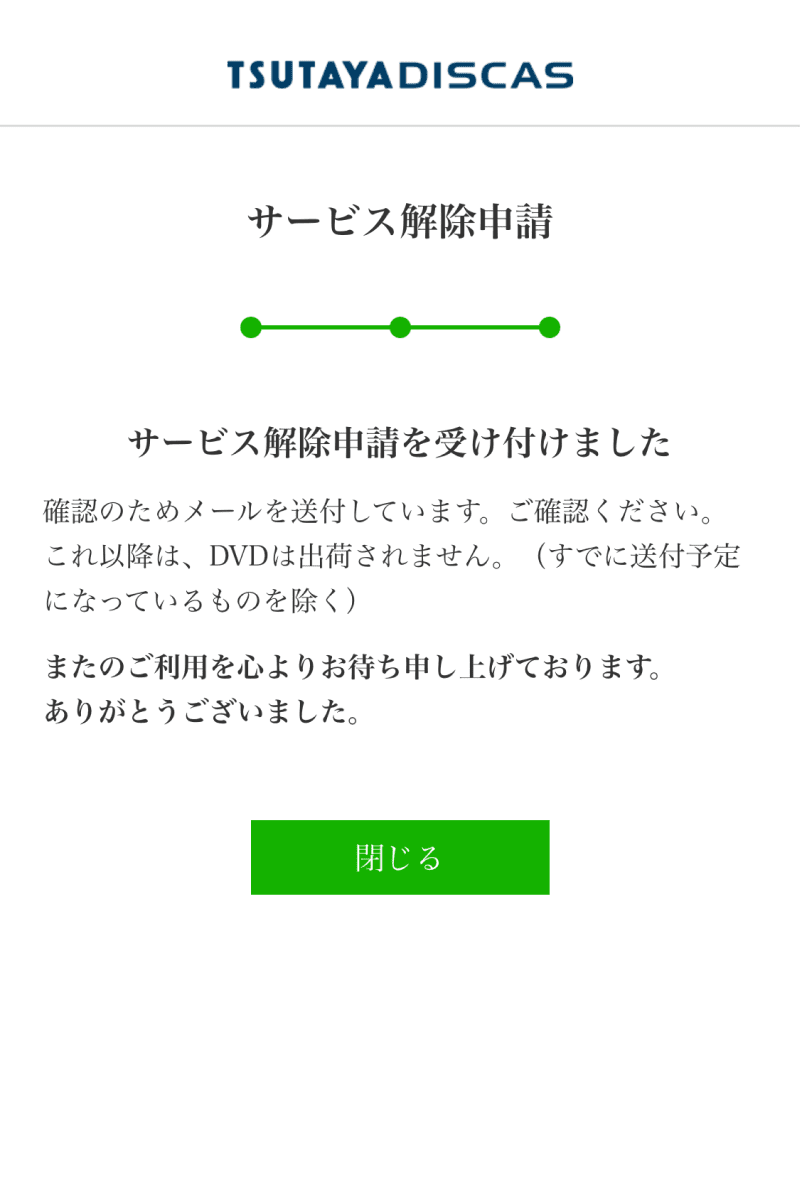

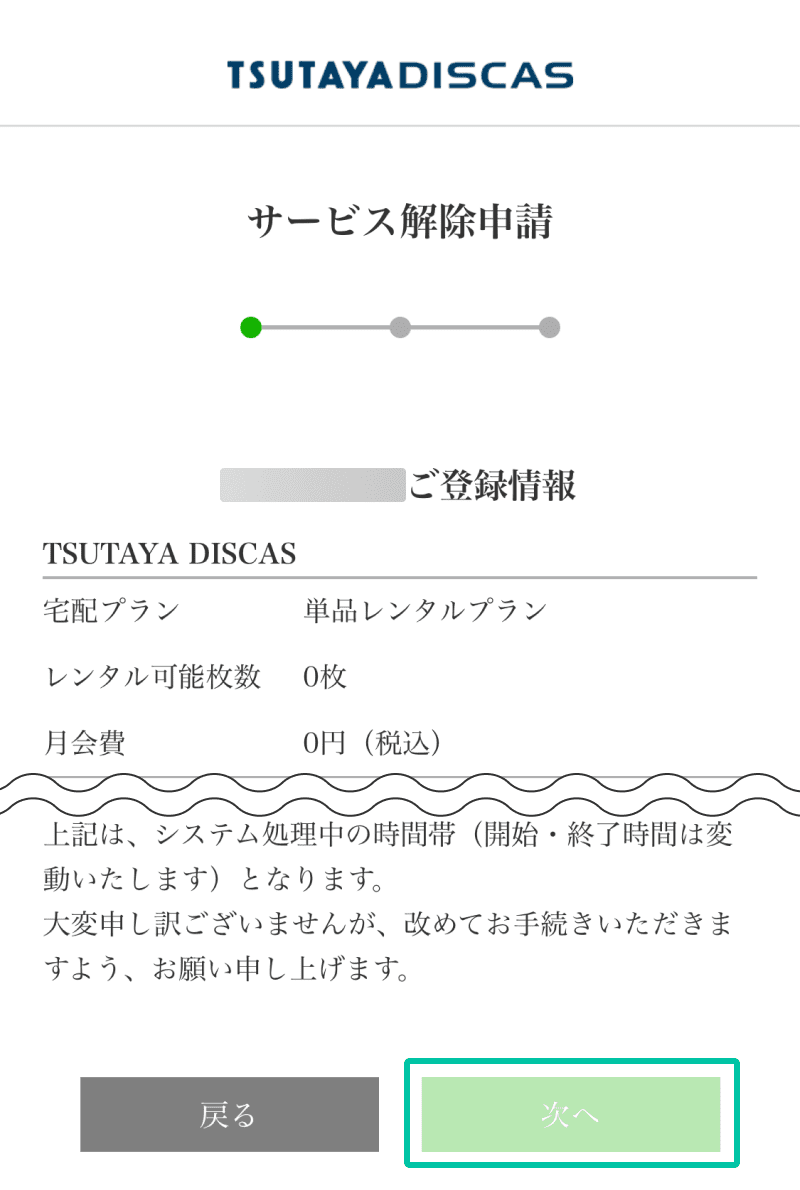

ページ下部の「サービス解除申請」を押します。

各確認事項にチェックをいれ、「次へ」を押します。

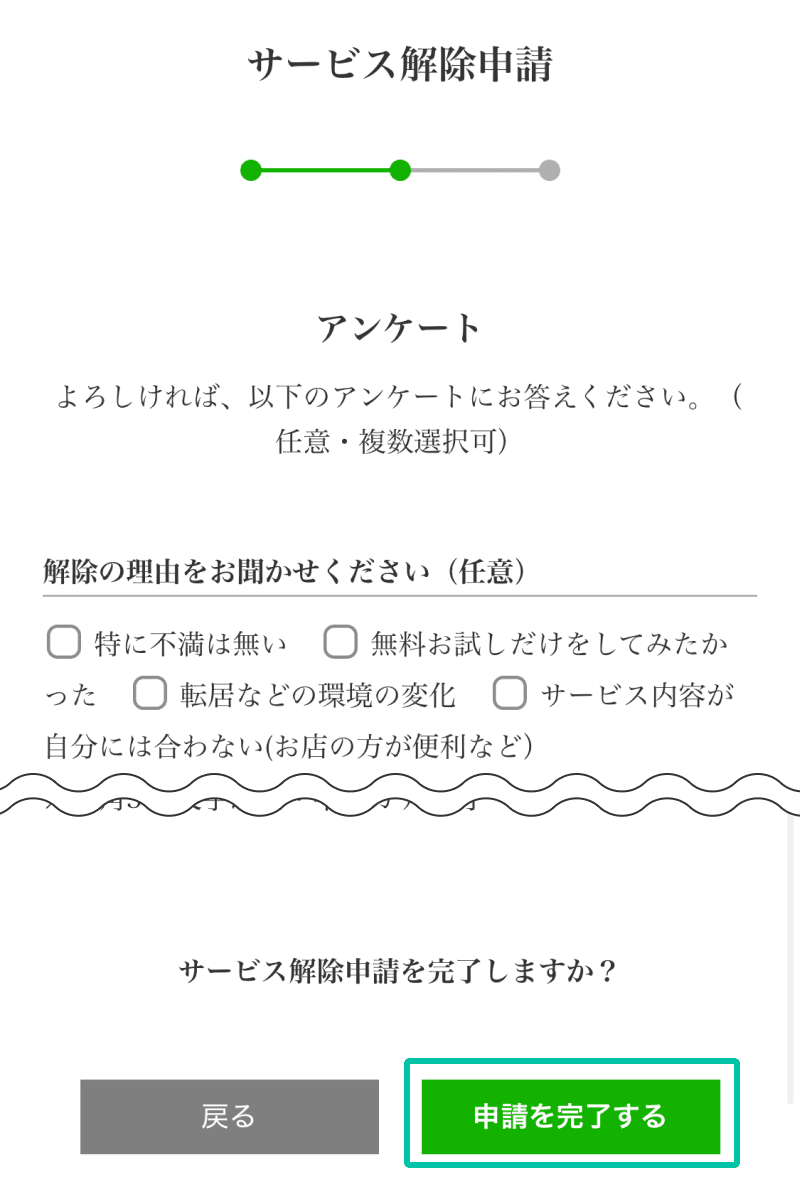

アンケートの該当事項にチェックを入れ、「申請を完了する」を押します。

これで退会完了です。