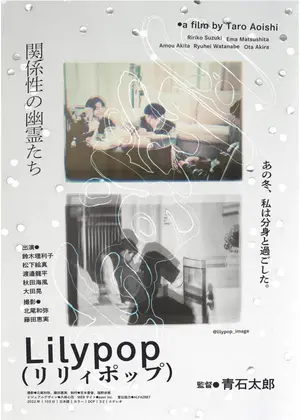

りりかは美大で写真を専攻しているが最近は撮りたい被写体が見つからない。授業では昔に撮った同居人エナの写真を提出した。エナは心の調子を崩してここしばらくは部屋に引き篭っている。2人の過ごす時間はバラバラで、かつての親密さを失いつつあった。ある日、りりかは街を歩くエナの“分身”と出会う。家に帰るとここにもエナがいる。謎に誘われ、2人は夜の街に繰り出した。 分身をめぐる冒険は新たな出会いと別れを生み、気がつけば愛が対立する世界に来ている。遠ざかった人たちの写真やメッセージに囲まれながら、りりかは見失った愛をまた探しに行く。

四国山脈に隔たれた高知県。いまだダムのない暴れ川の異名をもつ四万十川。太平洋に流れ出るその川の流れと共に、生きてるものが死んでいて、死んでるものが生きてるかのような土地で老いた祖父と余命を…

>>続きを読むまるで現実を遠ざけるように毎日眠り過ぎてしまうマリノは、"床ずれ"の痛みにどうにか耐えながら喫茶店のアルバイトへ通っている。ある日、いつも皺くちゃのスーツを着ている常連客・マモルが寝具販売…

>>続きを読むブティック店員の優は、売れない俳優の恋人・圭からプロポーズされる。その真意をはかりかねる優と、夢のような話ばかり口にする圭との関係は徐々にこじれていき、圭は暴力的な態度を取るようになってし…

>>続きを読むコロナ禍で人知れず閉鎖が決まった大学キャンパス。かつてそこを遊び場としたやつらがいた。スケートボードの車輪は移ろいゆく季節と、去りゆく時間を巻き込みながら回り続ける。それは彼らの“遊び”で…

>>続きを読むCopyright (C) 2025 Tarou Aoishi All Rights Reserved.