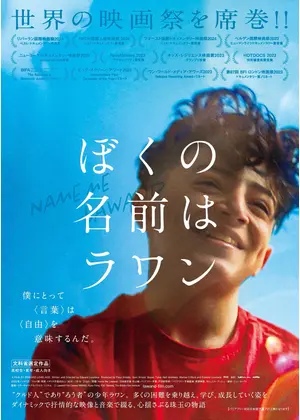

イラクで暮らすクルド人の少年ラワンは、生まれつき耳が聞こえない、ろう者。“みんなと違う”という理由で周囲からいじめられる彼の遊び相手は兄だけだった。 ラワンが 5 歳になったとき、両親は国外への移住を決める。 必死の思いで国を出て、難民キャンプで過ごすこと数ヶ月、支援者の協力で一家はようやく落ち着いて暮らせるイギリスの都市・ダービーへ。その後、 ラワンはダービー王立ろう学校に通えることとなり、少しずつイギリス手話と口話を学び始め、みるみる上達。 “みんなと同じ”手話だけで生きていくことを選択する。兄はラワンとコミュニケーションを取るため手話を覚え始めるが、両親は息子の選択を危惧していた。イラクでは手話だけだと同等の人間として扱ってもらえないからだ。 手話を嫌がる両親にラワンの苛立ちは募るばかり。 そんななか、難民申請をしていた一家に対する内務省の審査が始まり……。

愛する息子オーウェンは2歳の時に突然、言葉を失ってしまった――。 それでも“信じる”ことを諦めなかった家族は、やがて大きな奇跡を起こす。 サンダンス映画祭で鳴り止まない大喝采を浴び、ア…

>>続きを読む「自閉症と呼ばれる彼らの世界が“普通”と言われる人たちと、どのように異なって映っているのか?」を世界各地の5人の自閉症の少年少女たちの姿やその家族たちの証言を通して追い、明らかにしていく。…

>>続きを読むクルド人の家族とともに、生まれた地を離れ、幼い頃から日本で育った17歳の少女、サーリャ。少し前までは同世代の日本人と変わらない、ごく普通の高校生活を送っていた。ある日、難民申請が不認定とな…

>>続きを読む教師の夫、3人の息子と共に関西の町で暮らす令子。末っ子の智は幼少時に視力を失いながらも、家族の愛に包まれて育つ。やがて、智は東京の盲学校で高校生活を謳歌するが、18歳の時に聴力も失い、暗闇…

>>続きを読むノルウェーの森にある小さな農場で、自給自足に近い生活を送るペイン一家。 母マリアと父ニックはかつて街で働いていたが、競争社会や物質主義からの自由を求めて農場に移り住み、長女ロンニャ、次女フ…

>>続きを読むアフガニスタンで生まれ育ったアミンは、幼い頃、父が当局に連行されたまま戻らず、残った家族とともに命がけで祖国を脱出した。やがて家族とも離れ離れになり、数年後たった一人でデンマークへと亡命し…

>>続きを読む宮城県の小さな港町、耳のきこえない両親のもとで愛されて育った五十嵐大。幼い頃から母の“通訳”をすることも“ふつう”の楽しい日常だった。しかし次第に、周りから特別視されることに戸惑い、苛立ち…

>>続きを読む車椅子とカメラ、人と人の関わりが拡張する、表現の可能性 車椅子に乗った監督が、しょうがい者の表現活動の可能性を探ったドキュメンタリー。映画製作を通じて様々な人と関わりあう中で、多様な「違い…

>>続きを読む(C) Lawand Film Limited MMXXII, Pulse Films, ESC Studios, The British Film Institute